–Э–Њ–≤–Њ—Б—В–Є

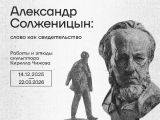

–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ: —Б–ї–Њ–≤–Њ –Ї–∞–Ї —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ

14 –Ф–Х–Ъ–Р–С–†–ѓ –≤ 15:00 –≤ –Ь—Г–Ј–µ–є–љ–Њ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Є–Љ. –Р.–Ш. –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В—Б—П –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є, –њ—А–Є—Г—А–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ –і–љ—О —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П.

–Т 2017-2018 –≥–≥. —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П –Т—Б–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б –љ–∞ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Р.–Ш. –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ—Г –Ї 100-–ї–µ—В–Є—О —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П. –Т —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —О–±–Є–ї–µ–є–љ–Њ–є –і–∞—В—Л –њ–Њ –£–Ї–∞–Ј—Г –Я—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Њ 80 –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–є, –≤ —Е–Њ–і–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Б–µ –ґ–µ–ї–∞—О—Й–Є–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ–±–ї–Є–ґ–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Л—Б–ї–Є—В–µ–ї—П.

–Т—В–Њ—А–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–µ –љ–∞ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Г –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Њ—И–ї–Є —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В–Њ—А –Ъ–Є—А–Є–ї–ї –І–Є–ґ–Њ–≤, –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А—Л –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ф—А–Њ–љ–Њ–≤–∞ –Є –°–µ—А–≥–µ–є –†–Њ–ґ–Ї–Њ–≤. –Ґ–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –Њ–њ–µ—А–µ–і–Є–ї –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Ч—Г—А–∞–±–∞ –¶–µ—А–µ—В–µ–ї–Є (–≤ 2018 –≥. –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –њ–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Г –¶–µ—А–µ—В–µ–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –≤ –Ъ–Є—Б–ї–Њ–≤–Њ–і—Б–Ї–µ). –Я–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –ґ—О—А–Є –Њ—В–≤–µ–ї–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є–ї –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В–Њ—А –Р–љ–і—А–µ–є –Ъ–Њ–≤–∞–ї—М—З—Г–Ї –Є –µ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤.

14 –і–µ–Ї–∞–±—А—П –њ—А–Њ–µ–Ї—В –≥—А—Г–њ–њ—Л —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В–Њ—А–∞ –Ъ–Є—А–Є–ї–ї–∞ –І–Є–ґ–Њ–≤–∞, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —В–µ–њ–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В—Л–є –≤ —Б–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Э–∞—В–∞–ї–Є–µ–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–љ–Њ–є –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ–Њ–є, –±—Г–і–µ—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ —А—П–Ј–∞–љ—Ж–∞–Љ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ.

–Ь—Г–Ј–µ–є–љ—Л–є —Ж–µ–љ—В—А –Є–Љ. –Р.–Ш. –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ–∞ | –Э–Є–Ї–Њ–ї–Њ–і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–∞—П, 24/42

–Т–•–Ю–Ф –°–Т–Ю–С–Ю–Ф–Э–Ђ–Щ

–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ: –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–µ –і–Њ–ї–≥–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—П

11 –і–µ–Ї–∞–±—А—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В—Б—П 107 –ї–µ—В —Б–Њ –і–љ—П —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –Є –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В–∞ –Р.–Ш. –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ–∞ (1918вАУ2008)

–Ю–±—А–∞—Й–∞—П—Б—М –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є –Ї –і—Г–Љ–∞—О—Й–Є–Љ –Њ —Б—Г–і—М–±–∞—Е –†–Њ—Б—Б–Є–Є –ї—О–і—П–Љ, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ш—Б–∞–µ–≤–Є—З –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї: «–Р –Ї–љ–Є–≥–Є –Љ–Њ–Є, –≤ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–љ—П—В—Л—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞—Е –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Љ–Њ–≥—Г—В –њ–Њ–љ–∞–і–Њ–±–Є—В—М—Б—П –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ, –њ—А–Є –±–Њ–ї–µ–µ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞. –Я—А–Њ—П–≤–Є—В—Б—П –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –і–Њ–ї–≥–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ, —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –Љ–µ–љ—П». –Т —В–µ—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–Љ –≤—Л–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–Љ –і—Л—Е–∞–љ–Є–Є –µ–і–≤–∞ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є–≤—И–µ–є –і—Г—Е –†–Њ—Б—Б–Є–Є –і–ї—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Ј–≤—Г—З–∞–ї–Њ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –њ—А–∞–≤–і–Є–≤–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ–∞ –Њ –±–µ–і–∞—Е –Є —Б–Є–ї–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤–µ—А—Е—Г—Б–Є–ї–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –і–ї—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —Б–≤–Њ–µ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –Є–Ј –љ–∞—Б –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –Ї–љ–Є–≥–µ –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б—В–≤ – –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ —Б—В–∞—А—Ж–µ–Љ –њ–Њ–±—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞—И–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Л—Б–ї–Є—В–µ–ї—П.

–Ш —Б–∞–Љ—Л–є —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Є–Ј—Л–≤ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ–∞ – –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –љ–∞—А–Њ–і–Њ—Б–±–µ—А–µ–ґ–µ–љ–Є—П. «–ѓ —Е–Њ—В–µ–ї –±—Л, —З—В–Њ–±—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –љ–∞—А–Њ–і, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≤—Б–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—В–µ—А–Є –≤ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Њ–Љ –≤–µ–Ї–µ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –љ—Л–љ–µ—И–љ–Є–є –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Г–њ–∞–і–Њ–Ї ––љ–µ –њ–∞–ї –±—Л –і—Г—Е–Њ–Љ, –љ–µ –њ–µ—А–µ—Б—С–Ї—Б—П –≤ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–∞ –Ч–µ–Љ–ї–µ ––љ–Њ —Б—Г–Љ–µ–ї –±—Л –≤–Њ—Б–њ—А—П—В—М. –І—В–Њ–±—Л –≤ –Љ–Є—А–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞. –Ш —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –±—Л –≤ —Н—В–Њ–Љ –Є –Љ–Њ—П —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–∞—П –і–Њ–ї—П», – –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ш—Б–∞–µ–≤–Є—З –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Є–љ—В–µ—А–≤—М—О –≤ –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 2003 –≥. —И–≤–µ–є—Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –µ–ґ–µ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї—Г «–Т–µ–ї—М—В–≤–Њ—Е–µ». –Т —Б–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –±–µ—Б–Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ –Є –њ–∞–≥—Г–±–љ–Њ—Б—В—М «–љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–≥–Њ –њ–Њ –љ–∞—А–Њ–і—Г “—Г–і–∞—А–∞ –Ф–Њ–ї–ї–∞—А–Њ–Љ”» – —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ –Є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ, –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ –Њ–љ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ –Љ–Є—А–Њ—Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ, –љ–µ —Б—З–Є—В–∞—П –µ–≥–Њ –≥–Њ–і–љ—Л–Љ –љ–∞ —А–Њ–ї—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Н—В–∞–ї–Њ–љ–∞: «–Т—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –њ—А–Њ–≤–µ–і—П –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ј–Љ–Њ–Љ, —П —Б–Ї–∞–ґ—Г: —Г–ґ–∞—Б–љ–Њ —В–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–µ—В –±–µ—Б–њ—А–Є—Б—В—А–∞—Б—В–љ—Л—Е —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–µ—Б–Њ–≤. –Э–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–µ—В –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–µ—Б–Њ–≤, –Ї—А–Њ–Љ–µ —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е, —В–Њ–ґ–µ –Љ–∞–ї–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞». –Т —З–µ–Љ –ґ–µ –≤–Є–і–µ–ї –≤—Л—Е–Њ–і –Є–Ј –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ–≥–Њ «–і–Њ–ї–ї–∞—А–Њ–≤–Њ-–Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ» —В—Г–њ–Є–Ї–∞ –Љ–Є—А–Њ–≤—Л—Е —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Љ—Л—Б–ї–Є—В–µ–ї—М? –Т—Л—Е–Њ–і –µ–Љ—Г –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї—Б—П –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є –≤ –Њ–њ–Њ—А–љ–Њ–є –љ–∞–і–µ–ґ–і–µ –љ–∞ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ (–і–ї—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ – –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ). «–†—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –±—Л—В—М – –Ј–љ–∞—З–Є—В –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –Ї —В–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –±—Л–ї–∞, –∞ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –°–µ–≤–µ—А–µ…—П —Б—З–Є—В–∞—О, —З—В–Њ –†–Њ—Б—Б–Є—П –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–∞—В—М—Б—П, –Ї–∞–Ї –Є –≤—Б—С, —З—В–Њ —А–∞—Б—В–µ—В, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–љ–Є–Ј—Г, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–Є. –Э–∞–Љ –±—Л —Б–µ–є—З–∞—Б –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–∞–ї–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ…» –Т –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Т–µ—А–µ —Г —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ш—Б–∞–µ–≤–Є—З–∞ –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ–∞ –±—Л–ї–Њ –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ–µ —Б—В–Њ—П–љ–Є–µ – –Ї–∞–Ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –љ–∞ –µ–≥–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–Є —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤ –Т—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є, —В–∞–Ї –Є –љ–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ–њ—Л—В–µ –Є –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П—Е –Ј–∞ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О. –Ч–і–µ—Б—М –љ–µ –Њ–±–Њ–є—В–Є—Б—М –±–µ–Ј –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Ж–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Э–Њ–±–µ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–∞—Г—А–µ–∞—В–∞ –њ–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ: «–Я–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Г —В–µ—А–Љ–Њ–і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ –Т—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –±—Л—В—М –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ. –†–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞ –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї–Њ–≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –≤—Л—А–Њ–≤–љ–µ–љ–∞, —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Б–≤–µ—Б—В–Є—Б—М –Ї —Б—А–µ–і–љ–µ–є, –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–ї–µ–Ї—Г–ї, –∞—В–Њ–Љ–Њ–≤, —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–Њ–≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П. –≠–љ—В—А–Њ–њ–Є—П. –Р –Љ—Л –ґ–Є–≤–µ–Љ. –Ю–і–Є–љ –∞—Б—В—А–Њ—Д–Є–Ј–Є–Ї —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї –µ—Й–µ –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ: —Н–љ–µ—А–≥–Є—П —А–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Њ—В —Б–∞–Љ–Њ–≥–ЊћА —Е–Њ–і–∞ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Ю–љ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –≤ —В–µ—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —П—Б–љ–µ–µ: —Н–љ–µ—А–≥–Є—П –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –Ї –љ–∞–Љ –Њ—В –С–Њ–≥–∞ –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ—Б—В—М –Є –њ–Є—В—М – –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –і–ї—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –љ–∞—И–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ь—Л –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ –Ї–≤–∞–љ—В—Л —Н–љ–µ—А–≥–Є–Є, –Є –Є–Љ–Є –ґ–Є–≤—Л». –Ш –µ—Й–µ –Њ –Т–µ—А–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ–∞: «–Ю –¶–µ—А–Ї–≤–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л–є. –Т –Љ–Є—А–µ –≤–µ–Ј–і–µ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ, —З—В–Њ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–∞ –Њ—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –Ш —Н—В–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ. –Ш–±–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П –љ–∞—И–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–Њ–≤–Љ–µ—Й–∞—В—М—Б—П –Є –њ–µ—А–µ–њ–ї–µ—В–∞—В—М—Б—П —Б –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є,…–Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ–і –≤–Є–і–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –¶–µ—А–Ї–≤–Є –Њ—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г –Є–і–µ—В —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –¶–µ—А–Ї–≤–Є –Њ—В –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞…—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ – —Н—В–Њ –љ–∞—И–∞ –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞, –Є –Њ–љ–Њ —Г –љ–∞—Б –µ—Й–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М. –І–µ–Љ –љ–Є–ґ–µ —Б–ї–Њ–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, —З–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ–Ї—Г, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ. –Я–Њ—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Ь–љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –Є –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ—Л–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –≤—Б—В—А–µ—З–Є, –Є —А–∞–є–Њ–љ–љ—Л–µ, –і–∞–ґ–µ –≤ —Б–Њ–≤—Е–Њ–Ј–∞—Е, –≤ —Б–µ–ї–∞—Е. –Ґ–∞–Ї, —З–µ–Љ –љ–Є–ґ–µ —Б–ї–Њ–є, —В–µ–Љ –≤—А–∞–Ј—Г–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–µ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Є –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–љ–µ–є —В–Њ–љ. –£–ґ –Є–Љ –ї–Є –ї–µ–≥–Ї–Њ –ґ–Є—В—М – —Г–ґ–∞—Б–љ–Њ –ґ–Є—В—М, –∞ –Њ–љ–Є —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї—П—О—В –Њ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Т–Њ—В —В–∞–Ї–Є–µ, –Ї—В–Њ –≤—Л—Е–Њ–і—П—В –Є —Б—А–∞–Ј—Г –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –±–µ–і–∞—Е, – –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ—Л—Е –≤—Б—В—А–µ—З–∞—Е –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–≤–∞—О—В, –∞ –љ–Є–ґ–µ – –љ–µ—В, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—В: –Ї–∞–Ї–∞—П –±—Л –Љ–Њ—П –±–µ–і–∞ –љ–Є –±—Л–ї–∞, –љ–Њ –Њ–љ–∞ –љ–µ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞–µ—В –≤–µ—Б—М –Љ–Є—А. –Э–∞–і–Њ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –і—Г–Љ–∞—В—М –Є –Њ–± –Њ–±—Й–µ–є –±–µ–і–µ».

–Э–µ –≤—Б–µ –Љ—Л –ґ–Є–≤–µ–Љ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ, –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤—Г –Є–Ј –љ–∞—Б –љ–µ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Њ –Є–Љ–µ—В—М –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—П–Љ –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є—П–Љ. –Э–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–Љ —Б–µ–±–µ –≤ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ–∞:

–Ю –С–Њ–ґ–µ, –Њ, –Ґ—Л, –Ъ–µ–Љ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ—Л

–Ґ–≤–µ—А–і—М —Б—Г—И–Є –Є –≤–Њ–і–љ–∞—П –≥–ї–∞–і—М!

–С—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є –Љ–љ–µ –љ–µ –Њ–њ–Њ–Ј–і–∞–љ–Њ

–Х—Й—С —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ —Б—В–∞—В—М?!

–†–Њ—Б—Б–Є—П! –Э–µ —Б–Љ–µ—О –ґ–Є–Ј–љ–Є—О

–ѓ –њ—А–µ–ґ–љ—О—О –Ј–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ—О

–°–µ–≥–Њ–і–љ—П —А–Њ–ґ–і–∞—О—Б—М —Б—Л–Ј–љ–Њ–≤–∞,

–Т–Њ—В –Ј–і–µ—Б—М, –љ–∞ —В–≤–Њ—С–Љ –Ї—А–∞—О.

–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ—Л —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є

–Ь—Г–Ј–µ–є–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞ –Є–Љ. –Р.–Ш. –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ–∞ –†–Ш–Р–Ь–Ч

–§–Њ—В–Њ:

–Х.–Э. –Ъ–∞—И–Є—А–Є–љ. –§–Њ—В–Њ–њ–Њ—А—В—А–µ—В –Р.–Ш. –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ–∞, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –µ–≥–Њ –њ—А–Є–µ–Ј–і–∞ –≤ –†—П–Ј–∞–љ—М –≤ –Њ–Ї—В—П–±—А–µ 1994 –≥. –†–Ш–Р–Ь–Ч

–°–њ–Є—Б–Њ–Ї –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л:

- –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ –Р.–Ш. –Ф–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ—М–Ї–∞. –Ь., 2004.

- –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ –Р.–Ш. «–†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б» –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г –•–• –≤–µ–Ї–∞. –Ь., 1995

- –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ –Р.–Ш. «–Я—А—П–Љ–∞—П –ї–Є–љ–Є—П»: –љ–∞–і–Њ –і—Г–Љ–∞—В—М –Њ–± –Њ–±—Й–µ–є –±–µ–і–µ / –∞–≤—В.-—Б–Њ—Б—В. –Э.–Ф. –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ–∞. –Ь., 2016 (–Ъ–љ–Є–≥–Є –Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –і–ї—П –і—Г–Љ–∞—О—Й–Є—Е –ї—О–і–µ–є)

- –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ –Р.–Ш. –° –£–Ї—А–∞–Є–љ–Њ–є –±—Г–і–µ—В —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –±–Њ–ї—М–љ–Њ. –†–∞—Б–Ї–Њ–ї–Њ—В—Л–є –Љ–Є—А. –Ш–Ј –У–∞—А–≤–∞—А–і—Б–Ї–Њ–є —А–µ—З–Є, –Ъ–µ–Љ–±—А–Є–і–ґ, –У–∞—А–≤–∞—А–і-—Б–Ї–≤–µ—А, 8 –Є—О–љ—П 1978 –≥. / —Б–Њ—Б—В. –Э. –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ–Њ–є. –Ь., 2023

105 –ї–µ—В —Б–Њ –і–љ—П —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞ –Э–Є–љ—Л –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–љ—Л –Ъ–Є–љ—П–њ–Є–љ–Њ–є

–Э–Є–љ–∞ –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–љ–∞ –Ъ–Є–љ—П–њ–Є–љ–∞, –±—Г–і—Г—Й–Є–є –і–Њ–Ї—В–Њ—А –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А, —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М 10 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1920 –≥. –≤ —Б. –Ъ–∞–і–Њ–Љ –Ґ–µ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є (–љ—Л–љ–µ —А–∞–є–Њ–љ–љ—Л–є —Ж–µ–љ—В—А –†—П–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є) –≤ —Б–µ–Љ—М–µ —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ—Г —Б—В—А–∞–љ—Л –њ—А–Є–≤–µ–ї –µ–µ –љ–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В –Ь–У–£, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–љ–∞ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞ —Б –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ–Љ –≤ 1942 –≥.

–Т 1944 –≥. –Э.–°. –Ъ–Є–љ—П–њ–Є–љ–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Ь–У–Ш–Ь–Ю, –∞ —Б 1950 –≥. –Є –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є – –Ь–У–£. –Т –Ь–У–£ –Њ–љ–∞ –і–Њ–ї–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Ј–∞–≤–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ї–∞—Д–µ–і—А–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є XIX – –љ–∞—З–∞–ї–∞ XX –≤., —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞ –Ь–У–£.

–Э–Є–љ–∞ –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ –Ї–∞–Ї —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –≤–љ–µ—И–љ–µ–є –Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є XIX –≤., –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–∞ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —Б—В—А–∞–љ—Л –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є. –Т 1980 –≥. –±—Л–ї–∞ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ–∞ –Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ—А–µ–Љ–Є–Є –Ь–У–£, –∞ –≤ 1992 –≥. –Ъ–µ–Љ–±—А–Є–і–ґ—Б–Ї–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Ж–µ–љ—В—А (–Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є—П) –њ—А–Є—Б–≤–Њ–Є–ї –µ–є –њ–Њ—З–µ—В–љ–Њ–µ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ «–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї XX –≤–µ–Ї–∞» –Є «–Ц–µ–љ—Й–Є–љ–∞ 1992–1993 –≥–≥.»

–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ –Р.–Р. –Т–Њ–ї–Њ–і–Є–љ–Њ–є, —Б—В–∞—А—И–Є–Љ –љ–∞—Г—З–љ—Л–Љ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –¶–µ–љ—В—А–∞ –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є

–Я–Њ–і–њ–Є—Б–Є –Ї —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П–Љ:

- –Э–Є–љ–∞ –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–љ–∞ –Ъ–Є–њ—П–љ–Є–љ–∞. –§–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –Є–Ј –Ї–љ–Є–≥–Є «–†–Њ—Б—Б–Є—П –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Э–∞—Г—З–љ—Л–є —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї –њ–∞–Љ—П—В–Є –Э–Є–љ—Л –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–љ—Л –Ъ–Є–љ—П–њ–Є–љ–Њ–є (1920–2003)». –Ь., 2024

- –Т–Є–і –љ–∞ –°–Њ–±–Њ—А–љ—Г—О –≥–Њ—А—Г –≤ –≥. –Ъ–∞–і–Њ–Љ–µ –Є–Ј-–Ј–∞ —А–µ–Ї–Є –Ь–Њ–Ї—И–Є. 1930 –≥. –†–Ш–Р–Ь–Ч

–Т–†–Х–Ь–ѓ –У–Х–†–Ю–Х–Т

9 –і–µ–Ї–∞–±—А—П –≤ –†—П–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ—Г–Ј–µ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–µ, –њ—А–Є—Г—А–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–µ –Ї–Њ –Ф–љ—О –У–µ—А–Њ–µ–≤ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞.

–Т –Ј–∞–ї–µ «–Т–њ–µ—А–µ–і, –Ї –Я–Њ–±–µ–і–µ!» –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї—Г, —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Г—О –Є–Ј –∞—А—Е–Є–≤–Њ–≤ —А–Њ–і–љ—Л—Е –Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є, —Б—А–µ–і–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є –ї–Є—З–љ—Л–µ –≤–µ—Й–Є –≥–≤–∞—А–і–Є–Є –µ—Д—А–µ–є—В–Њ—А–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –ѓ—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є –≥–≤–∞—А–і–Є–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞, –У–µ—А–Њ—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ю–ї–µ–≥–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З–∞ –°–Є–љ–Є—Ж—Л.

–Ф–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –†—П–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –Ю–ї–µ–≥ –†–Њ–±–Є–љ–Њ–≤ –њ–Њ–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є–ї —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ј–∞ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є, –Ј–∞ —В–µ–њ–ї—Л–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є —А–µ–±—П—В, –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г–≤, —З—В–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л –Њ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞—Е –љ–∞—И–Є—Е —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–∞—О—В—Б—П –њ–Њ-–Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г.

–Т –њ–ї–∞–љ–∞—Е –Љ—Г–Ј–µ—П – —А–∞–±–Њ—В–∞ –њ–Њ —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є—О —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–µ, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Є –≥–µ—А–Њ–µ–≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤ —Б—В–µ–љ–∞—Е –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –†—П–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є– –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї –Ю–ї–µ–≥ –Ѓ—А—М–µ–≤–Є—З.

–£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –°–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –°–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –†—П–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є, –§–Њ–љ–і–∞ «–Ч–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞», –Т—Б–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ—В—Б–Ї–Њ-—О–љ–Њ—И–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П «–Ѓ–Э–Р–†–Ь–Ш–ѓ», —Г—З–∞—Й–Є–µ—Б—П —И–Ї–Њ–ї—Л вДЦ 50.

–Т —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ –Њ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –†—П–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–љ—Л–Љ –Љ—Г–Ј–µ–µ–Љ-–Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –°–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –°–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –†—П–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є.

–≠–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Є—О –і–ї—П –≥–Њ—Б—В–µ–є –њ—А–Њ–≤–µ–ї –Ї—Г—А–∞—В–Њ—А –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤–Њ–≤–Є—З –£—А–Љ–∞–љ–Њ–≤.

–Ф–µ–љ—М –У–µ—А–Њ–µ–≤ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞

–Ф–µ–љ—М –У–µ—А–Њ–µ–≤ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ вАУ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞-–≤–Њ–Є–љ–∞ –Є –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞.

–Ю–љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–∞ 9 –і–µ–Ї–∞–±—А—П, —З—В–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –і–Њ –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1917 –≥–Њ–і–∞.

–Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–ї–Є –Ф–µ–љ—М –≥–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Њ–≤. –Ю –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є—В—М –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–≤, —З–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ –Є –љ—Л–љ–µ –ґ–Є–≤—Г—Й–Є—Е –≥–µ—А–Њ–µ–≤, –Ј–∞—П–≤–Є–ї –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ф—Г–Љ—Л –С.–Т. –У—А—Л–Ј–ї–Њ–≤ 25 —П–љ–≤–∞—А—П 2007 –≥–Њ–і–∞. –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є–љ—П–ї–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–њ—А–Њ–µ–Ї—В –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —З—В–µ–љ–Є–Є. –Ю—В–Љ–µ—З–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Њ—В–і–∞–µ—В—Б—П –і–∞–љ—М –њ–∞–Љ—П—В–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ, –љ–Њ –Є –У–µ—А–Њ—П–Љ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–∞–Љ –Њ—А–і–µ–љ–Њ–≤ –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –У–µ–Њ—А–≥–Є—П –Є –°–ї–∞–≤—Л. –Я–∞–Љ—П—В–љ–∞—П –і–∞—В–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Є–і–µ–∞–ї–Њ–≤ —Б–∞–Љ–Њ–Њ—В–≤–µ—А–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –±–µ—Б–Ї–Њ—А—Л—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤—Г.

–Ф–µ–љ—М –≥–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Њ–≤ —Б—В–∞–ї–Є –Њ—В–Љ–µ—З–∞—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–µ–є –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Њ–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є 26 –љ–Њ—П–±—А—П (7 –і–µ–Ї–∞–±—А—П) 1769 –≥–Њ–і–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–і–µ–љ–∞ –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –У–µ–Њ—А–≥–Є—П –Я–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б—Ж–∞ –Ї–∞–Ї –≤—Л—Б—И–µ–є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–≥—А–∞–і—Л, –Є–Љ–љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–∞–ї–Є –Ј–∞ –ї–Є—З–љ—Г—О –і–Њ–±–ї–µ—Б—В—М –≤ –±–Њ—О –Є –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є : «–Э–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П –њ–Њ—А–Њ–і–∞, –љ–Є –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–і –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–Љ —А–∞–љ—Л, –љ–µ –і–∞—О—В –њ—А–∞–≤–Њ –±—Л—В—М –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —Б–Є–Љ –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ, –љ–Њ –і–∞–µ—В—Б—П –Њ–љ—Л–є —В–µ–Љ, –Ї–Њ–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Є—Б–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –њ–Њ –њ—А–Є—Б—П–≥–µ, —З–µ—Б—В–Є –Є –і–Њ–ї–≥—Г —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г, –љ–Њ —Б–≤–µ—А—Е —В–Њ–≥–Њ –Њ—В–ї–Є—З–Є–ї–Є—Б—М –µ—Й–µ –Њ—Б–Њ–±–ї–Є–≤—Л–Љ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Њ–Љ… –°–µ–є –Њ—А–і–µ–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Б–љ–Є–Љ–∞—В—М: –Є–±–Њ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–∞–Љ–Є –Њ–љ—Л–є –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–µ—В—Б—П».

–Ю—А–і–µ–љ–Њ–Љ, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–Љ —З–µ—В—Л—А–µ —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є, –≤ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –±—Л–ї–Є –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ—Л –±–Њ–ї–µ–µ –і–µ—Б—П—В–Є —В—Л—Б—П—З —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Я–Њ–ї–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–∞–Љ–Є —Б—В–∞–ї–Є –≥–µ—А–Њ–Є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1812 –≥–Њ–і–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Л-—Д–µ–ї—М–і-–Љ–∞—А—И–∞–ї—Л –Ь.–Ш. –У–Њ–ї–µ–љ–Є—Й–µ–≤-–Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤, –Ь.–С. –С–∞—А–Ї–ї–∞–є-–і–µ-–Ґ–Њ–ї–ї–Є, –Ш.–§. –Я–∞—Б–Ї–µ–≤–Є—З, –Ш.–Ш. –Ф–Є–±–Є—З-–Ч–∞–±–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є.

–Т –≥–Њ–і—Л –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ–Є –≥–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–∞–Љ–Є —Б—В–∞–ї–Є —Г—А–Њ–ґ–µ–љ—Ж—Л –†—П–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –Р.–Т. –Ф–∞–љ—М—Й–Є–Ї–Њ–≤, –Ш.–°. –Ы–∞–њ—И–Є–љ–Њ–≤, –Э.–Ш. –°—В—А–Њ–µ–≤.

–Т –Т–µ–ї–Є–Ї—Г—О –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г –≤ 1943 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ –Ю—А–і–µ–љ –°–ї–∞–≤—Л, –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–є –њ–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—О –Њ—А–і–µ–љ—Г –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –У–µ–Њ—А–≥–Є—П. –Я–Њ–ї–љ—Л–є —Б—В–∞—В—Г—Б –Њ—А–і–µ–љ–∞, –Ї–∞–Ї –Є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ф–љ—П –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞, –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є –≤ 2007 –≥–Њ–і—Г.

–Т –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Е–Њ–ї–µ—В—М—П —Б–≤—Л—И–µ 300 —В—Л—Б—П—З —А—П–Ј–∞–љ—Ж–µ–≤ —Г—И–ї–Є –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В, 180 —В—Л—Б—П—З –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Њ, 70 —В—Л—Б—П—З –Ј–∞ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Є –±—Л–ї–Є –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ—Л –Њ—А–і–µ–љ–∞–Љ–Є –Є –Љ–µ–і–∞–ї—П–Љ–Є, —Б–≤—Л—И–µ 300 —Б—В–∞–ї–Є –У–µ—А–Њ—П–Љ–Є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞, –Є–Ј –љ–Є—Е 44 –њ–Њ—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ. –С–Њ–ї–µ–µ 60 —А—П–Ј–∞–љ—Ж–µ–≤ – –њ–Њ–ї–љ—Л–µ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А—Л –Њ—А–і–µ–љ–∞ –°–ї–∞–≤—Л.

–Э–∞—И–Є –Ј–µ–Љ–ї—П–Ї–Є –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –≤ –±–Њ–є —Б —Д–∞—И–Є—Б—В–∞–Љ–Є —Б –њ–µ—А–≤—Л—Е –Љ–Є–љ—Г—В –≤–Њ–є–љ—Л, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤ –±–µ—Б—Б—В—А–∞—И–Є–µ –Є –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ. –Э–∞ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–µ «–Т–њ–µ—А–µ–і, –Ї –Я–Њ–±–µ–і–µ!» —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–µ –Љ–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Ф.–Т. –Ъ–Њ–Ї–Њ—А–µ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є 22 –Є—О–љ—П 1941 –≥–Њ–і–∞ –≤ 4 —З–∞—Б–∞ 15 –Љ–Є–љ—Г—В –њ—А–Њ—В–∞—А–∞–љ–Є–ї —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є–є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В –њ–Њ–і —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ –Ч–∞–Љ–±—А–Њ–≤ –Є –±—Л–ї –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є. –Ю—В–≤–∞–ґ–љ—Л–є –ї–µ—В—З–Є–Ї —Б—А–∞–ґ–∞–ї—Б—П –≤ –љ–µ–±–µ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, –≥–µ—А–Њ–є—Б–Ї–Є –њ–Њ–≥–Є–± –≤ –±–Њ—О –њ–Њ–і –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–Њ–Љ.

–Э–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–є –љ–Є –Њ–і–љ–Є–Љ —Г—Б—В–∞–≤–Њ–Љ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –ї—О–±–≤–Є –Ї –†–Њ–і–Є–љ–µ, —В–∞—А–∞–љ –≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–Є 600 —А–∞–Ј, –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ – 503. –Я–Њ –і–≤–∞ –Є –±–Њ–ї–µ–µ —В–∞—А–∞–љ–∞ –љ–∞ —Б—З–µ—В—Г –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є –њ—П—В–Є –ї–µ—В—З–Є–Ї–Њ–≤. –°—А–µ–і–Є –љ–Є—Е —А—П–Ј–∞–љ—Ж—Л: –Р.–°. –•–ї–Њ–±—Л—Б—В–Њ–≤ – —В—А–Є —В–∞—А–∞–љ–∞ –Є –С.–Ш. –Ъ–Њ–≤–Ј–∞–љ – —З–µ—В—Л—А–µ —В–∞—А–∞–љ–∞.

–° 1992 –≥–Њ–і–∞ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –У–µ—А–Њ—П –†–§ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ —И–µ—Б—В–Є—Б–Њ—В –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞. –°—А–µ–і–Є –љ–Є—Е —В–∞–Ї–ґ–µ –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Є–µ —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–µ, —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–≤—И–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Є–≥ –≤ –Љ–Є—А–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е. –Ч–≤–∞–љ–Є–µ –У–µ—А–Њ—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ—А–Є–љ—П–ї–Њ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Г—О —Н—Б—В–∞—Д–µ—В—Г –Њ—В –Ј–≤–∞–љ–Є—П –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞. –Ъ—Г–Ј–љ–Є—Ж–µ–є –≥–µ—А–Њ–µ–≤ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –†—П–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Њ–µ –≤—Л—Б—И–µ–µ –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ-–і–µ—Б–∞–љ—В–љ–Њ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–љ–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ (–†–Т–Т–Ф–Ъ–£). –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ—Г —Г—А–Њ–≤–љ—О –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–і—А–Њ–≤ –і–ї—П –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ-–і–µ—Б–∞–љ—В–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є —Б–њ–µ—Ж–љ–∞–Ј–∞ –Ј–≤–∞–љ–Є—П –У–µ—А–Њ—П –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є (–≤ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Ї 53 –У–µ—А–Њ—П–Љ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞) –±—Л–ї–Є —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ—Л 120 –µ–≥–Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤.

–Т —Е–Њ–і–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –і–µ—Б—П—В–Ї–Є –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Њ–≤-—А—П–Ј–∞–љ—Ж–µ–≤ —Б—В–∞–ї–Є –≥–µ—А–Њ—П–Љ–Є. –°—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –≥–≤–∞—А–і–Є–Є —Б—В–∞—А—И–Є–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –Я–µ—В—А—Г–љ–Є–љ (1988–2023), —Г—А–Њ–ґ–µ–љ–µ—Ж –°–∞—А–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ —И–Ї–Њ–ї—Л –Њ–љ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –†–Т–Т–Ф–Ъ–£, —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –≥. –Ъ—П—Е—В–∞. –° 2022 –≥–Њ–і–∞ –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–ї –Љ–Є—А–љ—Л—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї –Ф–Њ–љ–±–∞—Б—Б–∞, –•–µ—А—Б–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –Є –Ч–∞–њ–Њ—А–Њ–ґ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–µ–є –≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ —Б–≤—П–Ј–Є. –Э–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –Љ–µ–і–∞–ї—П–Љ–Є «–Ч–∞ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –Њ—В–ї–Є—З–Є—П», «–Ч–∞ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ», –њ–Њ—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ – –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ –Ь—Г–ґ–µ—Б—В–≤–∞. –У–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ–≥–Є–± 6 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 2023 –≥–Њ–і–∞, –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–≤ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–є –і–Њ–ї–≥. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї —Б–≤—П–Ј—М –Љ–µ–ґ–і—Г –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є. –Я—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї, –њ—Л—В–∞—П—Б—М —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М –њ—Г–љ–Ї—В —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Њ–±—Б—В—А–µ–ї–Є–≤–∞–ї –µ–≥–Њ —Б –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —А–µ–∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ –Ј–∞–ї–њ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ—П. –І–∞—Б—В—М –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –ї–Є–љ–Є–є —Б–≤—П–Ј–Є –±—Л–ї–Є –≤—Л–≤–µ–і–µ–љ—Л –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П. –Я–Њ–і –Њ–≥–љ–µ–Љ —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–є –Э. –Я–µ—В—А—Г–љ–Є–љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ. –Я–Њ–љ–Є–Љ–∞—П, —З—В–Њ –њ–Њ—В–µ—А—П —Б–≤—П–Ј–Є —Б–Њ —И—В–∞–±–Њ–Љ –ї–Є—И–Є—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ –њ–Њ –≤–љ–Њ–≤—М –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞–Љ —Б–≤—П–Ј–Є –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–і–∞–љ—Л –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—В—Л —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Њ–≥–љ–µ–≤—Л—Е –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є –≤—А–∞–≥–∞ –Є –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ –Њ—В–≤–µ—В–љ—Л–є —Г–і–∞—А.

–Т –љ–∞—И–Є –і–љ–Є –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ –У–µ–Њ—А–≥–Є—П –Я–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б—Ж–∞ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–∞—О—В—Б—П –Є –ї—О–і–Є –љ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–є, –≤–љ–µ—Б—И–Є–µ –≤–Ї–ї–∞–і –≤ –і–µ–ї–Њ –Љ–Є—А–∞ –Є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ–∞–Ї, –У–µ—А–Њ–µ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б—В–∞–ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —А—П–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–є –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤–Є—З –Ь–∞–ї–∞—Е–Њ–≤, —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–≤—И–Є–є –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ—Л–є –њ–Њ—Е–Њ–і –Ї –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–ї—О—Б—Г. –Ш–Љ–µ–љ–∞ –≥–µ—А–Њ–µ–≤ —Г–≤–µ–Ї–Њ–≤–µ—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П –љ–∞ –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ—Л—Е –і–Њ—Б–Ї–∞—Е –≤ –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ –С–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞, —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Е—А–Њ–љ–Є–Ї–∞—Е, –Љ—Г–Ј–µ—П—Е –Є –љ–∞ –њ–∞–Љ—П—В–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–Ї–∞—Е.

–Ф–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –Њ—А–і–µ–љ–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–ї–Є –≤ –Ч–Є–Љ–љ–Є–є –і–≤–Њ—А–µ—Ж, –≥–і–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–љ–Њ–µ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ, –≥—А–µ–Љ–µ–ї —Б–∞–ї—О—В —Б–Њ —Б—В–µ–љ –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Є –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї—В–µ–є—Б—В–≤–∞. –Т –Ф–µ–љ—М –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞-2025 —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –±—Г–і—Г—В —З–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –У–µ—А–Њ–µ–≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Њ–≤ –Њ—А–і–µ–љ–Њ–≤ –°–ї–∞–≤—Л –Є –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –У–µ–Њ—А–≥–Є—П. –Т –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Є–ї–Є –Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П –Њ–±—Л—З–љ–Њ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–Є–µ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е, –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤-–Є–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ї –њ–Њ—З–µ—В–љ–Њ–Љ—Г –Ј–≤–∞–љ–Є—О –Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞–≥—А–∞–і–µ, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є, –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Њ–≤.

–Ъ–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –≤ –†—П–Ј–∞–љ–Є? –Т 2024 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ –Ј–і–∞–љ–Є–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–Є–∞—В–∞ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї–∞ «–Р–ї–ї–µ—П –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–∞–≤—Л», –±—Л–ї–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –і–Њ—Б–Ї–Є, –≤ —З–µ—Б—В—М —А—П–Ј–∞–љ—Ж–µ–≤ –У–µ—А–Њ–µ–≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –Є–Ј –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ї—А–∞—П. –Т –Њ–±—Й–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М —Г—А–Њ–Ї–Є –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–∞, –≤—Б—В—А–µ—З–Є —Б –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–∞–Љ–Є –Є –≥–µ—А–Њ—П–Љ–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –≤–Њ–Ј–ї–∞–≥–∞—В—М –≤–µ–љ–Ї–Є –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є—П. –Э–∞ —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –љ–Њ–≤—Л—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ—Л—Е –і–Њ—Б–Њ–Ї –≤—А—Г—З–∞—О—В –љ–∞–≥—А–∞–і—Л –Ј–∞ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є.

–Я–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –љ–∞—Г—З–љ—Л–Љ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–Љ–µ—В–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –Ш.–Р. –Ъ–ї–µ–њ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–є

–Я–Њ–і–њ–Є—Б–Є –Ї —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П–Љ:

- –°. –Ґ–Њ—А–µ–ї–ї–Є «–Р–ї–ї–µ–≥–Њ—А–Є—П –љ–∞ –њ–Њ–±–µ–і—Г –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л II –љ–∞–і —В—Г—А–Ї–∞–Љ–Є –Є —В–∞—В–∞—А–∞–Љ–Є» (1772, –У–Ґ–У). –У—А—Г–њ–њ–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В –њ–µ—А–≤—Л—Е –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Њ–≤ –Њ—А–і–µ–љ–∞: –Я.–Р. –†—Г–Љ—П–љ—Ж–µ–≤–∞, –Р.–У. –Ю—А–ї–Њ–≤–∞, –Я.–Ш. –Я–∞–љ–Є–љ–∞, –Т.–Ь. –Ф–Њ–ї–≥–Њ—А—Г–Ї–Њ–≥–Њ, –Э.–Т. –†–µ–њ–љ–Є–љ–∞ –Є –§.–У. –Ю—А–ї–Њ–≤–∞

-

–Ю–±–µ–і –≥–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Њ–≤ –≤ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II

-

–°—В–∞—А—И–Є–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –Я–µ—В—А—Г–љ–Є–љ (1988–2023), —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є

-

–Т –†—П–Ј–∞–љ–Є –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Є –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –і–Њ—Б–Ї–Є, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–µ –У–µ—А–Њ—П–Љ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞

–њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–Є–µ

–њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–Є–µ